〈食と美と健康〉深蒸し煎茶とは:まろやかな味わいと滋味の効用

お茶には多くの種類がある。それは茶樹には多くの品種があり、さらに産地別、製茶時期の違い、また、多種多様な製茶法があるためである。それにより、茶の種類は多く、分類についても確定できないほど色々ある。今回は、もっとも一般的に飲まれている煎茶について、特に最近注目されている深蒸し煎茶について触れてみたい。

煎茶(せんちゃ):煎茶は、緑茶の中で、もっともよく飲まれている代表的なお茶です。お茶は、茶園で栽培した生葉を加工することによって製品となります。生葉は、摘採した時点から酸化酵素の働きによって変化(発酵)が始まりますが、緑茶は新鮮な状態で熱処理(蒸す・炒る)することで酸化酵素の働きを止めた「不発酵茶」です。この「生葉を熱処理し、葉の形状を整え、水分をある程度まで下げて保存に耐えられる状態」にするのを荒茶製造といいますが、蒸して揉んで荒茶を製造するもっとも一般的な製法でつくられたお茶を「煎茶」と呼びます。

深蒸し煎茶(ふかむしせんちゃ):普通の煎茶よりも約2倍長い時間をかけて茶葉を蒸してつくったお茶を「深蒸し煎茶」または「深蒸し緑茶」と呼びます。茶葉の中まで十分に蒸気熱が伝わるため、形は粉っぽくなりますが、お茶の味や緑の水色(すいしょく)、そして香りが濃く出ます。青臭みや渋みがなく、滋味、また長時間蒸されることで茶葉が細かくなり、お茶をいれた際に茶葉そのものが多く含まれるので、水に溶けない有効成分も摂取できる特徴をもっています。通常の煎茶よりも長く蒸すことで茶葉が柔らかくなり、ビタミンやカテキンなど、健康成分が高まる「深蒸し茶」。 湯のみの底に沈殿する粉には、普通では溶け出さない体に良い成分がたっぷり入っています。有効成分を豊富に摂れるだけでなく、コクが深く濃厚な味わいを楽しめることが特長です。

人口10万人以上の市区町村で「がんによる死亡率」を調査した結果では、日本一死亡率が低く、「高齢者の医療費」も全国平均と比べて20 パーセント以上も低い驚きの街、それが静岡県掛川市だったのです。また、上位の市区町村を見てみても、がんの死亡率が低い街には、緑茶の生産地という特徴を持つ街が多かったのです。日常生活で、お茶を多く摂取している点が関係していると思われますが、特に、カテキンなどの健康に有効な成分が多く含まれている深蒸し茶は、その一翼を担っていると思われます。

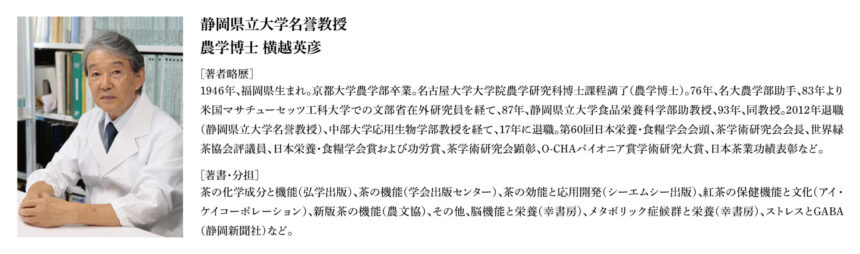

静岡県立大学名誉教授

農学博士 横越英彦 著

-